【原文】

材料一:

随着城镇化的迅猛推进,城市内涝防治成了汛期防灾减灾的“新课题”。相关统计数据显示,2010年以来,我国平均每年有185座城市受到城市内涝的威胁。

实际上,从上世纪90年代开始,我国的城市内涝问题就已经凸显,但当时内涝造成的损失相比江河洪水的损失要小,因而尚未引起足够的关注。然而,自2010年以来,5年中有4年城市内涝灾害造成的经济损失超过了发生流域型大洪水的1998年。面对损失与受淹城市数成大幅上升的趋势,人们开始对城市内涝问题给予更多关注,媒体报道也随之跟进。

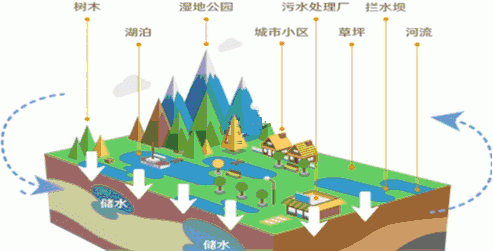

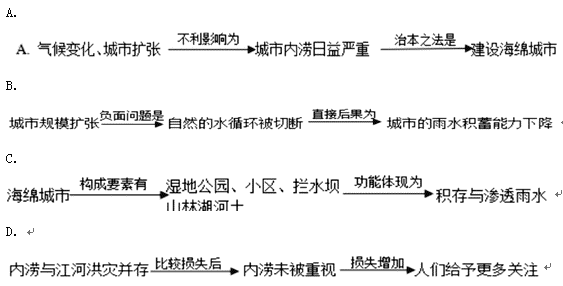

城市内涝的“病根”主要源于内外两个方面。从全球气候大环境来看,受气候变化影响,每年的极端性强降雨频次呈现上升趋势。加之往年受厄尔尼诺等各类极端天气现象影响,越来越大的降水量也带给城市更大的挑战。从国内城市生态环境来看,伴随着城市规模的不断扩张,山林湖泊等生态系统被肆意破坏。原本覆盖着植被的土地大范围地被柏油路、水泥路等硬化路面取代,用来蓄水的低洼地被填平,湿地和湖泊变成了住宅,下凹式立交桥越建越多,城市地下空间开发的规模越来越大(如地下车库、地铁等),种种做法切断了自然的水循环,从而直接导致城市的雨水积存和渗透能力降低,仅依靠市政管网来排走雨水已是杯水车薪。

(摘编自新华网《雨季总“看海”,城市内涝之困如何解?》)

材料二:

城市的排水设置只是内涝问题最下游的原因,解决城市排水系统仅是治标。建设一个“海绵城市”,让城市的生态系统能够恢复,才是解决内涝的根本办法。

所谓海绵城市,即通过“渗、滞、蓄、用、排”等技术,使城市能像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。

我国自2015年启动海绵城市建设试点以来,截至2017年4月,海绵城市建设试点项目已建设面积420平方公里,完成投资约544亿元。全国已有370个城市提出海绵城市建设专项规划。目前,海绵城市试点虽已取得初步成效,但作为一个由点、线、面构成的庞大系统工程,海绵城市的全部功效尚需时间和过程加以检验。

(摘编自《经济观察报》文章《反思城市内涝建设海绵城市》)

材料三:

理性看待海绵城市,首先应该将其置于城市生态的宏观视野,从而避免头痛医头脚痛医脚的尴尬。这个前提得到保证后,政策制定者还需要在决策时全面权衡。首先,从城市的现实规模、生态出发,建设海绵城市有没有必要?如果一个城市本身就拥有发达的水系足以实现有效排水,那么另投一笔资金建设海绵城市是否划算?其次,在制定规划时是否对整个城市生态进行过系统的统筹?假使主政者总是罔顾城市发展自身规律,肆意妄为,那么再有吸附力的“海绵”恐怕也有限度。

解决城市内涝还有一个问题不能忽视:对海绵城市的建设成果评价,我们是否有可靠的评价系统?假使都像一些地方“治水”那样,钱花出去了却不问效果,到头来公共财政打了水漂,大家依然只能“看海”。

摘编自《南方日报》文章《面对海绵城市须回归理性》)

【问题】

7.下列对于材料信息的理解,不正确的一项是( )

8.下列对材料相关内容的分析和评价,正确的两项是( )( )

A.材料一结合详实的数据介绍了城市内涝的主要原因,并列举了因城市规模的不断扩张而产生的生态问题。

B.材料一与材料二都认为解决城市内涝的关键不在市政管网排水系统,从事排水系统的改造没有合理性。

C.材料三站在理性审视海绵城市建设进程的立场,给政策制定者提出了合理的建议和可能存在的隐患,也对现有已出现的不妥做法提出了批评。

D.海绵城市实际上是一个整体性的城市生态系统,如果没有城市生态的宏观视野,就不可能建设真正的海绵城市。

E.从数据上看,我国的海绵城市建设已经全面启动并取得初步成效,但要看到全部功效,还需要时间和过程的检验。

9.请综合三则材料,概括我国在解决城市内涝过程中应采取的合理做法。

【参考答案】

7.C

8.CD

9.(1)在扩张城市规模的过程中,注意保护城市生态环境。

(2)城市管网建设建设与海绵城市建设都要进行,标本兼治。

(3)应具备城市生态的宏观视野,制定政策时应全面权衡。

(4)建立可靠的治水效果评价系统。

【解析】

7.试题分析:对于此类题目,应先审题,把握如下几点,一是选择“正确”还是“不正确”的一项,二是选择“一项”或是“两项”;然后浏览各选项,到文中圈出相关的信息,最后进行比对。比如本题中,“下列对于材料信息的理解,不正确的一项”,C项,“功能体现是——积存与渗透雨水”有误;从文中来看,材料二第二段“下雨时吸水、蓄水、净水,需要时将蓄存的水‘释放’并加以利用”,可见功能不仅仅是下雨时积存与渗透,还包括需要时将蓄存的水“释放”出来并加以利用。A项,材料一第三段“城市内涝的‘病根’主要源于内外两个方面。从全球气候大环境来看,受气候变化影响……从国内城市生态环境来看,伴随着城市规模的不断扩张,山林湖泊等生态系统被肆意破坏”,材料二第一段“建设一个‘海绵城市’,让城市的生态系统能够恢复,才是解决内涝的办法”;B项,材料一第三段“伴随着城市规模的不断扩张,山林湖泊等生态系统被肆意破坏。……种种做法切断了自然的水循环,从而直接导致城市的雨水积存和渗透能力降低”;D项,材料一“我国的城市内涝问题就已经凸显,但当时内涝造成的损失相比江河洪水的损失要小,因而尚未引起足够的关注……”,这三个选项的信息与文本一致。

8.试题分析:本题题干问的是“下列对材料相关内容的分析和评价,正确的两项”,要求选出的是“正确的”“两项”。C项,正确,现有的不妥做法是指“假使都像有些地方钱花出去了不问效果”;D项,正确,判断源自于“理性看待海绵城市,首先应该将其置于城市生态的宏观视野下,……这个前提得到保证后”,既是前提,选择支中“如果……那么”的表述就没有问题。A项,材料一介绍原因并没有结合详实的数据,属移花接木。B项,材料一的原文是“仅依靠市政管网排水已是杯水车薪”,材料二的原文是“把排水作为主要问题,治标不治本”,并不是说从事排水系统的改造没有合理性。属误读原文/过分解读。E项,“我国的海绵城市建设已经全面启动”有误,我国只是启动了建设试点,370个城市也只是提出了专项规划,并不是全面启动建设。

9.试题分析:题干问的是“综合三则材料,概括我国在解决城市内涝过程中应采取的合理做法”。这是考查学生对文本内容的理解、筛选和概括能力。材料一第三段指出“内涝”的两个原因,“从全球气候大环境来看,受气候变化影响,……。从国内城市生态环境来看,伴随着城市规模的不断扩张,山林湖泊等生态系统被肆意破坏。原本覆盖着植被的土地被柏油路、水泥路取代,用来蓄水的低洼地被填平,湿地和湖泊变成住宅,下凹式立交桥越建越多,城市地下空间开发的规模越来越大(如地下车库、地铁等),种种做法切断了自然的水循环,从而直接导致城市的雨水积存和渗透能力降低”,第一个原因我们没有办法改变,可以从第二个入手;材料二第一段“解决城市排水系统仅是治标。建设一个‘海绵城市‘,让城市的生态系统能够恢复,才是解决内涝的办法”;材料三“理性看待海绵城市,首先应该将其置于城市生态的宏观视野下”“解决城市内涝还有一个问题不能忽视:对海绵城市的建设成果评价,我们是否有可靠的评价系统”。根据这些内容进行概括即可。

点睛:对于此类题目,考生应先认真审题,从题干中明确筛选信息的方向,比如本题中,“综合三则材料,概括我国在解决城市内涝过程中应采取的合理做法”,“综合三则材料”,说明答案分布在三则材料中;“解决城市内涝”这是筛选信息的方向,考生应先圈出文中介绍导致“城市内涝”原因的句子,还可以圈出直接提出该如何做的句子,特别要抓住如下提示性的词语,如:“城市内涝的‘病根’主要源于内外两个方面”“才是解决内涝的办法”“解决城市内涝还有一个问题不能忽视”,借助这些句子可以找到本题的答案,最后根据分值进行概括即可。