【原文】

材料一:

据最新消息,第十届茅盾文学奖揭晓,梁晓声《人世间》、徐怀中《牵风记》、徐则臣《北上》、陈彦《主角》、李洱《应物兄》获奖。这几部作品都有很强的现实主义风格,书写对象囊括古今,既有民间小人物的喜怒哀乐,也有知识分子在象牙塔内外的众生相。

每届茅盾文学奖公布前后,都会引起文学圈内外的一阵喧哗,媒体与出版圈也做足了准备,舆论场上各种争鸣之声也随之兴起。众所周知,茅盾文学奖是根据茅盾先生遗愿设立的文学奖项,旨在鼓励中国优秀长篇小说的创作,获奖者基本都会被纳入当代文学的“著名作家”行列,获奖作品也会进入当代长篇小说的经典序列,并经过传媒出版的作用,这些作家作品会被更多文学圈之外的人所熟知。事实上,在纯文学不断被唱衰的现实形势下,很少有茅盾文学奖这样的“文坛大事”能引起外界的关注,这也赋予它更多非纯文学层面的意味。

(摘自《凤凰新闻》)

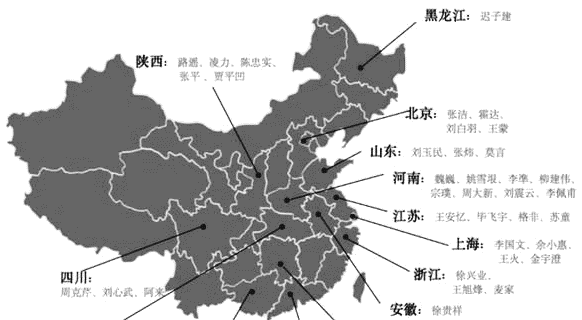

材料二:茅盾文学奖作家分布地图

材料三:

对于茅盾文学奖存在的文学意义和社会意义,不少读者也提出了质疑,认为商业介入文学并对文学构成负面影响早已是不争的事实。而此影响背后隐含的不安是,谁关心评奖?谁关心作品?

近年来评奖前后出现的波澜、责难和遗憾,很大程度上已超出了作品之外,种种因素令每次评选结果都摆脱不了人为活动的痕迹,这也使得茅盾文学奖的公正性受到挑战。而纵观世界范围内的“文学奖”,却有许多值得思考的问题,如“诺贝尔文学奖”有严格公开的评选程序和提名、筛选过程。通常每年推荐候选人有1000—2000人,瑞典政府和挪威政府无权干涉评选工作,不能支持或反对被推荐的候选人。

人们对茅盾文学奖的期待同样如此,那就是公正透明,坚守文学精神,承载文化使命,而非一味“平衡”,考虑各种因素,各种关系,让一些平庸之作顶着“茅盾文学奖”的桂冠,如此用不了几届,“茅盾文学奖”的精神价值和品牌价值都将受到损毁。

(摘自《新时代文学的出路》)

材料四:

从文学史的脉络看,上世纪80年代中短篇小说成就突出,但长篇小说的大规模崛起,还要等到90年代后。虽然不少作家在上世纪90年代后放弃了对革命叙事的追求,但宏大叙事成为90年代不少作家坚持的路径,这可能并不是所谓“去政治化的政治”层面上的考虑,而是文学发展内部规律演进的结果。经过80年代各种文学实验后,短促的文本叙事已经无法承担更多深入的书写,莫言、贾平凹、余华等作家都在90年代后呈现出“长篇现实主义转向”的特征,《生死疲劳》《废都》《许三观卖血记》等一大批经典作品诞生。因此,即便排除官方话语对文学形式的引导,由这一批占据纯文学话语权的经典作家形成的书写路径——现实主义与时代性、史诗性也成为茅奖的评选标准之一。

从某种意义上讲,茅奖的作品及其评选机制,正是在上述官方引导与经典作家作品的影响下,不断模仿与创新的结果。法国思想家布迪厄曾用“场域”的理论分析各种文化现象,事实上,在中国当代的文化场域上,资本与权力扮演的角色同样关键。评出茅奖作品,既是当代文学初步经典化的轨迹,也是文学场域中各种话语权相互博弈的过程。评奖的过程,不只是一个纯文学意味上的活动,也是一个“文化政治学意义上的实践”,通过对茅奖作品的征集、确立、发布以及之后的研究、争鸣,官方的文学机构对文学场域发挥着了解、调控的作用,而普通读者的态度,也会被当成某种舆论态势,其中混杂的知识界内外的立场,往往也会被当成一种可以分析的文化现象。(摘自王潇祥《冷眼看文学奖》)

【问题】

7.下列不属于“茅盾文学奖”揭晓后引起喧哗的原因的一项是(3分)

A.一些平庸作品的获奖,冲淡了奖项本身的公正性和原则性。

B.商业运作模式介入,使得奖项设立本身的初衷受到了影响。

C.塑造各种现实主义人物,诠释当代文学初步经典化的轨迹。

D.占据话语权的经典作家形成的书写路径成为奖项评选标准。

8.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)

A.茅盾文学奖的设立,秉承了茅盾先生鼓励中国优秀长篇小说创作的遗愿,但在评选过程中,不乏各种外部因素的介入,赋予其不少非纯文学层面的意味。

B.从近年茅奖获奖情况看,获奖作家不少出自江浙沪等沿海省份,中部省份主要集中在陕豫川等,广袤的西北部省份几近空白,体现了地域差异的不平衡。

C.茅盾文学奖获得者一般被认定为当代著名作家,那些获奖作品,经过官方引导与传媒出版的作用,很快为大众耳熟能详,进入当代长篇小说的经典序列。

D.茅奖作品评选,既有当代文学初步经典化的轨迹,也有文学场域中各种话语权的相互博弈,这种现象,可以用法国思想家布迪厄的“场域”理论来解释。

9.根据上述材料,提炼出让茅盾文学奖保持生命力的措施。(4分)

【参考答案】

7.C

8.C

9.(1)严守公正透明的评选机制,公开评选程序与提名、筛选过程;(2)以纯文学为考量,坚守文学精神,承载文化使命;(3)以作品优劣为评判标准,尽力抵挡商业化的影响,摆脱政府的介入,不搞平衡;(4)尊重文学发展自身规律,坚持“宏大叙事”的创作路径;(5)倾听评后的争鸣与研究,包括普通读者的意见。(每点1分,写出4点即可)