【原文】

(甲)

筼筜谷①

苏轼

汉川修竹贱如蓬,斤斧何曾赦箨龙②。

料得清贫馋太守,渭滨千亩在胸中。

(乙)

文与可画筼筜谷偃竹记③(节选)

与可画竹,初不自贵重,四方之人持缣素而请者,足相蹑于其门。与可厌之,投诸地而骂曰:“吾将以为袜材。”士大夫传之,以为口实。及与可自洋州还,而余为彭城。与可以书遗余曰:“近语士大夫,吾墨竹一派,近在彭城,可往求之。袜材当萃于子矣。”书尾复写一诗,其略云:“拟将一段鹅溪④绢,扫取寒梢⑤万尺长。”予谓与可:“竹长万尺当用绢二百五十匹知公倦于笔砚愿得此绢而已。”与可无以答,则曰:“吾言妄矣,世岂有万尺竹哉?”余因而实之,答其诗曰:“世间亦有千寻竹,月落庭空影许长。”与可笑曰:“苏子辩则辩矣,然二百五十匹绢,吾将买田而归老焉。”因以所画《筼筜谷偃竹》遗予曰:“此竹数尺耳,而有万尺之势。”筼筜谷在洋州,与可尝令予作《洋州三十咏》,《筼筜谷》其一也。予诗云:“汉川修竹贱如蓬,斤斧何曾赦箨龙。料得清贫馋太守,渭滨千亩在胸中。”与可是日与其妻游谷中,烧笋晚食,发函得诗,失笑喷饭满案。

【注释】①筼筜(yúndāng)谷:位于洋州西北五里,其地多筼筜竹。②箨(tuò)龙:指竹笋。箨,笋壳。③文与可(1018-1079):北宋画家,善画墨竹,名盛当时。曾任洋州(今陕西洋县)知州。他与苏轼是表兄弟,也是苏轼的好友。④鹅溪:鹅溪产的绢很著名,唐时作为贡品,宋人视为名贵书画材料。⑤寒梢:指竹。

902班的同学读了这篇短文后,针对学习中产生的疑惑和看法,进行了讨论交流,请根据具体情境完成下面的讨论内容。

【问题】

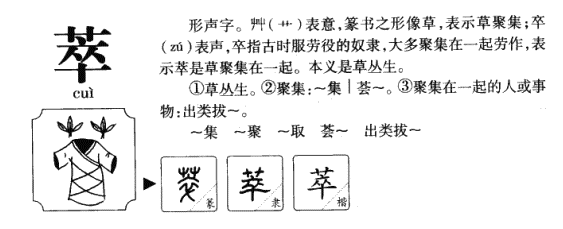

16.小言:“袜材当萃于子矣“中的“萃”一词该怎么理解呢?

安安:我刚也有这个困惑,就去查了词典,看到以下信息:

我认为在这句话中“萃”可以理解为(1)【 】,因为(2)【 】。

17.小言:你说的很有道理,你能帮我翻译下“吾言妄矣,世岂有万尺竹哉?”这个句子吗?

安安:这个我知道,它可以这么翻译:(1)【 】。

小言:我明白了,苏文二人真有默契,比如这句“与可是日与其妻游谷中,烧笋晚食,发函得诗,失笑喷饭满案”,翻译过来是说(2)【 】,可见文与可特别理解苏轼的幽默。

18.小言:文中有个句子没有标点,我们一起来用“/”给它断句吧!限断三处哦!

竹长万尺当用绢二百五十匹知公倦于笔砚愿得此绢而已

19.小言:苏轼在文中追忆二人交往过程中书信往来时,摘录了二人咏竹的几句诗,让我也想起了古人吟咏竹子的诗句。你有想到吗?

安安:对对,我也想到了,比如(1)【 】,【 】,“竹”真不愧是“四君子”之一啊!

小言:你看,《筼筜谷》一诗就是苏轼根据文与可的画作所做的诗,也体现了苏轼的风趣幽默,你能说说趣在哪里吗?

安安:我觉得(2)【 】

20.安安:我认为苏轼富有人格魅力,文与可也未尝不让人钦佩啊。你仔细看选文,他【 】(结合内容阐述理由,至少两个角度)。所以,这二人才能成为知己,相谈甚欢。

【参考答案】

16.② “萃”在这里是“集中”的意思。

17.我说错了,世上哪里有万尺长的竹子呢?

与可那天正和他的妻子在谷中游赏,烧笋当晚饭吃,打开信封看到诗,禁不住大笑,把嘴里的饭喷了满桌子。

18.竹长万尺/当用绢二百五十匹/知公倦于笔砚/愿得此绢而已

19.咬定青山不放松,立根原在破岩中

调侃对方嘴馋贪吃,惦念着千亩竹笋,是一种戏谑的情感。

20.淡泊名利,不肯以画竹作世俗应酬,沽名钓誉;为人风趣幽默、豁达。