【原文】

材料一

全国两会闭幕之际,国务院总理李克强在记者会回答有关就业的问题时,强调“打破一些不合理的条条框框的政策,让更多就业岗位成长起来”,并特意提到“西部有城市按照当地规范,设置了3.6万个流动商贩摊位,一夜之间10万人就业”。总理的关注,折射出“地摊经济”对解决就业、创造就业的拉动作用。

而据此前报道,在今年全国文明城市测评指标中,中央文明办已明确要求不将占道经营、马路市场、流动商贩列为考核内容,推动文明城市创建在恢复经济社会秩序、满足群众生活需要的过程中发挥更加积极作用。这一顺应民心、合乎时宜的指导方针,在社会上引起热烈反响。

由于新冠肺炎疫情冲击,目前我国经济运行面临较大压力,人民生活受到较大影响。只有扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,才能稳住经济基本盘,织密扎牢基本民生安全网,努力完成全年经济社会发展主要目标任务。在这样的背景下,文明城市测评做“减法”,是为民生做“加法”,释放出升级“地摊经济”治理的积极信号,对于保障民生、促进就业、刺激居民消费和经济恢复具有重要意义,也彰显出文明城市创建本身所具有的民本情怀和民生温度。

(摘自2020年5月29日人民日报评论《用“绣花功夫”引导好“地摊经济”》)

材料二

材料三

人间烟火气,最抚凡人心。恢复“地摊经济”为城市生活增添了平易近人之美,但也并不是意味着可以“放任发展”。从“地摊经济”可以看出一座城市治理能力现代化水平,各地还要尽快出台相关政策,完善顶层设计。例如,划定临时摊点,加强执法引导,让执法更带城市温度。对流动商贩加强宣传疏导,提升食品安全质量,引导商贩合法合规合理经营。同时市场监管部门也要加强抽检频次,让“地摊经济”活起来,“夜经济”动起来。城市管理部门还要跟上服务,垃圾及时进行运输清理,合理疏散人流,确保不扎堆、不聚集。“地摊经济”与文明创建并不相悖,反而更能体现出城市温度,“柴米油盐酱醋茶”是民生的基本考量,不应让一些管理方面的顾虑拖住“保民生”的步子,我们更多的应该是在危机中找新机,积极面对困难,化解痛点,释放消费活力,促进底层百姓就业,接地气、暖民心。只要不侵害公共利益,在做好疫情防控的措施下,保证清洁卫生,保障人民群众身体健康安全,“地摊经济”就值得鼓励。

【问题】

15.根据材料一内容,下列表述不正确的一项是(3分)

A.“地摊经济”有效地解决了新冠肺炎疫情之后失业所带来的经济问题。

B.为了切实推动“地摊经济”这一民生工程,中央暂时降低文明城市创建标准。

C.“地摊经济”是中央政府根据当前经济现状制定的一项合宜的指导方针。

D.文明城市测评因“地摊经济”做“减法”彰显了政府的民生情怀与民生温度。

16.阅读材料二,你能得出哪些结论?(4分)

17.结合材料三,你觉得“地摊经济”可能带来哪些问题?(3分)

【参考答案】

15.(3分)A(没有解决当前的经济问题)

[解析]本题涉及学生内容理解的能力,做题时尤其要关注结论性词语。

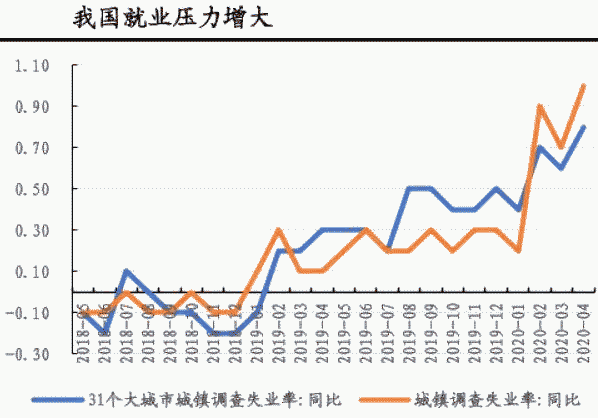

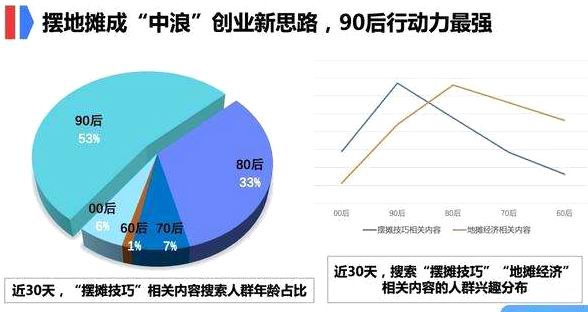

16.(4分)疫情之后我国失业率陡增,城镇失业率高于城市失业率;疫情之后我姑就业压力增大是“地摊经济”产生的重要背景;三四十岁人群是“地摊经济”的主要参与者,90后尤其;就“地摊经济”这一创业形式,90后思想转变最快,行动力最强。(每点一分)

[解析]本题考查学生的读表及表达能力。答题时要注意对图表的数据及信息进行分析,得出趋势或结论,而非简单地表述图表中的数据。

17.(3分)城市环境脏乱差;城市交通拥堵;商品质量值得担忧。(每点一分)

[解析]本题考查学生对现实生活的分析能力,是逆向思维。平时训练更多的给出对策,本题侧重分析原因。这就要求学生有一定的生活常识。